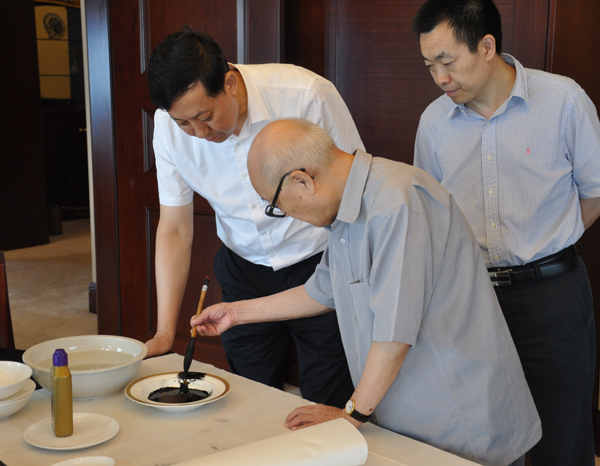

欧阳中石先生对书法有着深厚的情怀

欧阳中石先生在论坛上讲述自己的笔墨思想

这是一位老人和一座城市的约会。

还是在去年8月,这位老人——享誉海内外的我国著名学者、书法家、教育家、也是我的老师欧阳中石先生应邀来到青岛为“青岛世界园艺博览会”和青岛市正在实施的几个大项目题写标识和牌匾,同时考察探讨在青设立“首青弘文书苑”、推动书法文化事业发展事宜。

岛城建设发展的突出成就和红瓦绿树的秀美景致,深深吸引着这位从上世纪三四十年代就与青岛结下深厚情谊的老人。他说,青岛在中国近代史上有着重要的地位和影响,经济繁荣,文化先进,名人荟萃,我们现在的人更应该为今天的青岛多做点事。如果弘文书苑明年春天能够成立,我一定会再来为其揭牌并会担任名誉院长。

时光荏苒。当春天的海风吹临岛城,柳枝吐绿,玉兰盛开。4月12日,已满85岁高龄的欧阳中石先生如约再次来到了青岛——他是专程为“首青弘文书苑”的成立和“弘文讲堂”开课而来。

老师对青岛有着深厚的感情和美好的印象。从火车站到住地,车行太平路,在初春的阳光下,碧绿的大海、清凉的海风迎面而来,栈桥、廻澜阁、航标灯塔……映入眼帘,老人的眼睛一直深情地望着窗外。 “真是太好了! ”老人自语道。然后转过头来对我们说,他自小就向往青岛,说他小学、中学都是在济南读的,中学时班里有几个青岛的同学,他都很羡慕。在他的记忆里青岛从来都是很开化、很先进的地方。这次先生来青岛还专门讲了他与青岛书界修德、高小岩,京剧名家于振之、荀慧生相交的往事。又讲了他年轻时来青岛赛篮球及“长人队”、“短人队”的故事。在诸多体育项目中,先生对篮球情有独钟。在北大读书时有个“长人队”是正式的校队,个子都在一米八五以上,他们一帮一米六五左右的组成了“短人队”,专门对抗“长人队”,结果一打比赛“短人队”还赢了,“我的体能好,又跳得高,是短人队的中锋”,说到此老人不禁发出爽朗的笑声。他说,那时他还多次随队到国立山东大学(现中国海洋大学)赛篮球,每次也都载誉而归。

老师一生爱好广泛,博学多才,颇具传奇色彩。他著书达40余种,涉及国学、逻辑、戏曲、诗词音韵等多个学科,京剧为奚派嫡传,书法更是各体兼综、自成一家。因此,他曾戏称自己是“少无大志,见异思迁,无家可归”,自谦地说自己“什么家也不是,只是个无家可归的教书匠”。

的确,教书办学是一个书法家、教育家实现理想最辉煌的一面。在中国书法艺术教育之路上,欧阳老师功不可没。自1981年入北京师范学院(现首都师范大学)起,欧阳先生一直致力于建立书法艺术高等教育体系。长久以来,书法没有被列入艺术门类而只是被当成二级学科,在先生的奔走呼吁下,1985年,先生参与创办了成人书法大专班,1995年设立了书法博士点,1998年设立了博士后流动站。从书法没有高等教学到有了专科、本科、硕士、博士、博士后这样一个完整的架构,其中饱含了先生对书法教育的心血和深情。他常说:“我的老师把知识和为人教给我,作为别人的老师,我也要把从老师那里学来的知识和为人教给我的学生”;“教了这么多年书,做了一点事情,感觉很欣慰。我把上面的继承下来了,再把继承的东西传下去……”

“把继承的传下去……”或许已成为老师的全部生命价值。因为“传承”的背后更有着他对民族和祖国深深的爱。他说,“我们的汉字太了不起了!汉字是中国人民向世界人民贡献的一份厚礼。”每每谈起书法,先生总会由衷地赞叹汉字的神奇。中国书法不仅是线条与空间的艺术,更具有“表音”与“表意”的功能,是音、形、义的完美结合体,并承载着千年的文化意蕴。在先生看来,“我们的民族、我们的国家,始终与汉字纠缠在一起,一路走来。 ”在他的努力下,日前,教育部已经向全国中小学印发了《中小学书法教育指导纲要》,规定从今年春季学期开始,书法教育纳入中小学教学体系,学生将分年龄、分阶段修习硬笔和毛笔书法。而这本《纲要》就是先生负责的。 “让书法成为中国公民的必需品,必须从小就开始着手”已成为现实。

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”曹操的诗句是对先生弘扬书法艺术精神的最好诠释。近年来,身为全国政协委员,他还多次就中国汉字及书写艺术在全社会的推广、普及、提升提案建言。他指出,中国人有很深厚的传统文化,应该把自己的智慧贡献出来,探求更广阔的世界,有更清晰的认知,让中华文化更强、更广泛地传播。

“首青弘文书苑”想必就是在这样的认知下诞生了。正如欧阳先生说,弘文书苑的创立应归结为时代的产物,是顺应时代、弘扬中国传统文化、用书法焕发时代光彩的一个载体。她将充分发挥首都师范大学书法艺术研究院在书法艺术研究、教育研究上的优势,充分利用青岛书法艺术群体氛围浓厚的有利条件,建设以弘扬传统文化为主旨,集文化讲座、研究、培训、创作、展览为一体的书法文化活动基地。她实际上也是老师实现推广书法艺术和中国传统文化理想的一个新始点,是把根植于人民大众的书法艺术再无私地还原给人民和社会。

先生的愿望,得到了青岛市各个层面的支持和响应。对此他也感到由衷的欣慰。先生不但亲自为书苑题写了苑名、院训,为书苑成立揭牌,还担任了书苑首席顾问。在随后的弘文讲堂授课、与青岛中青年书法家交流互动和接受媒体采访中,他都满怀深情地诠释首青弘文书苑的涵义及宗旨。他说,“首青”不但是首都、首都师大和青岛两个地域的概念,更有开始、开端、首先、首开的意义,显示了老人对青岛这一书法文化阵地的重视和关爱。在书苑揭牌仪式上,我和首师大中国书法文化研究院院长王元军先生还共同荣幸地由先生提名担任了首青弘文书苑院长。

“弘文载道,焕彩如需”,这既是首青弘文书苑的院训,也饱含了先生对书苑的殷切期望和自己的书法理想。书法不是简单的写字、书写,必须学“文”,必须要有历史知识,具备文学、史学、技法、美学等多个层面的素养。他说,“书法是小道,必须有大学问的根基,才能创作出好的书法”,才能体现出书写的意义——通过“书”来焕发字的风采,赋予字以勃勃的生机。他讲,“切时如需,就是要把思想交给时代,写出灵魂深处深层次的东西来反映现在的时代。文化人的责任就是把对时代的描述,用上乘的艺术手法加以升华,展现当下我们这个国家的软实力,这是我们的责任。 ”

先生在青岛的活动圆满结束,已踏上远行的列车。在青的两天里,从早到晚先生的日程排得满满的,每晚都在十点多才休息。我每次见到老师,或听老师讲课,好像总感到他身上有一股无穷无尽的力量,有使不完的劲。他教授学生、传播知识的热情异乎寻常。

老师,您好!是发自心底的祝福。

天无私复,道有所钟。老师是一本永远读不完的书,是精神财富。

先生说,写书法最终就是要把自己的心扉打开,让大家看到,让大家理解。文是美的,诗是美的,字也是美的。我想,从老师身上,我们才领悟了什么是真正意义上的美与爱。他向我们打开的不但是自己的心扉,而且是他生命的全部。(姜岱积)