Des grottes portant la marque indélébile de la dynastie Tang

Ces cavernes de renommée mondiale reflètent la splendeur d’une époque glorieuse de la Chine ancienne.

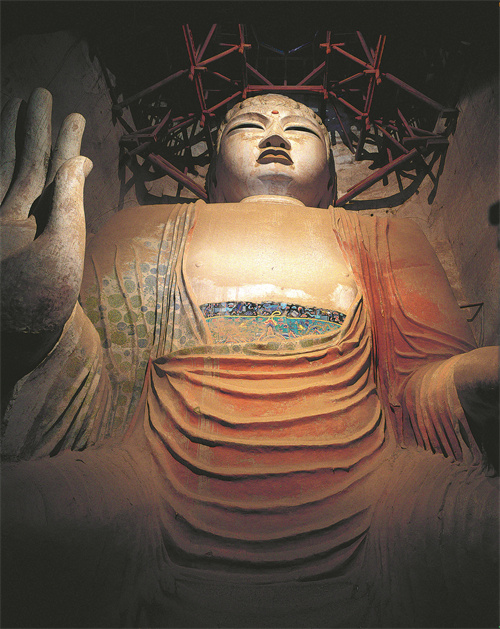

Il n’est quasiment pas de visiteur des grottes de Mogao, à Dunhuang, qui ne fasse petite figure – littéralement – au pied du bouddha colossal dont les 35,5 mètres ont été taillés dans le grès emblématique de la région. Cette statue impressionnante, dont la réalisation a pris 12 années, se dresse tel un témoignage muet du pouvoir et de l’ambition d’une femme remarquable, Wu Zetian (624-705), seule monarque de son sexe à diriger la Chine.

En 690, Mme Wu a eu l’audace de se saisir du pouvoir. Pour sceller sa légitimité, ses partisans ont fait d’elle l’incarnation vivante du bouddha Maitreya, dont on pensait qu’il était le futur Bouddha du monde selon toutes les traditions bouddhistes. Des temples érigés et des grottes creusées en son honneur constituent des symboles puissants de propagande visuelle. C’est sur ce fond de tableau que commença la construction du bouddha monumental en 695.

Selon le syndicat d’initiative local, la taille imposante de la statue fait d’elle aujourd’hui le plus grand bouddha en stuc assis de Dunhuang et le plus grand du genre en Chine.

Wu Zetian est parvenue au pouvoir au cours de la dynastie Tang (618-907), une période dorée de l’histoire de la Chine connue pour son rayonnement culturel, sa puissance militaire et son ouverture exceptionnelle. La bravoure dont fit preuve l’empire Tang assura la stabilité et la sécurité du vaste réseau de l’ancienne Route de la soie, qui permirent la prospérité du commerce et des voyages.

Oasis vital sur cette route, Dunhuang connut une activité florissante en tant que pôle cosmopolite où convergeaient les marchands, les pèlerins et les émissaires.

« Bien que la sculpture de Dunhuang n’ait commencé qu’au mitan du quatrième siècle, ce n’est qu’à partir de la dynastie Tang que furent lancés les travaux avec détermination », précise Zhong Na, une guide touristique confirmée, en se reportant au fait que sur les 735 grottes bouddhistes existantes à Dunhuang, 236 portent la date de la période des « légions » Tang d’artistes et d’artisans, dont un grand nombre avaient été vraisemblablement formés dans les ateliers de la capitale Tang de Chang’an (aujourd’hui Xi’an dans la province du Shaanxi). C’est ainsi que furent transformées les grottes de Dunhuang pour devenir un album photo de la dynastie Tang et en préserver la splendeur longtemps après que s’est estompé l’éclat de son prestige.

« Nous avons toutes les raisons de croire qu’en peignant leurs visions du paradis sur les murs de Dunhuang recouverts de grès, les artistes muralistes ne cherchaient pas seulement à atteindre le royaume céleste, mais à recréer la splendeur terrestre de Chang’an », explique Mme Zhong. « En ce lieu, les magnifiques temples bouddhistes se dessinaient sous l’effet de l’odeur enivrante de l’encens que brûlaient les dévots et que fournissaient les marchands venus de Sogdiane, au côté de bijoux étincelants, d’épices exotiques et au milieu de leurs danses allègres ».

Ces temples en bois ont été reproduits dans les peintures murales de Dunhuang, parallèlement aux baldaquins impériaux jadis utilisés pour protéger les empereurs du soleil, aux brûleurs d’encens ornementés et aux lampadaires en forme d’arbres brillant à la lueur vacillante des bougies. Des détails de ce genre décrits sur les murs de la grotte 172 (toutes les grottes de Dunhuang existantes sont numérotées) ont conduit certaines personnes à supposer que la scène représente Chang’an baignant, au 15ème jour du Nouvel An chinois, dans les lumières de la fête des lanternes.

En étudiant de près le Catalogue illustré des grottes de Dunhuang en 1937 – compilé par le sinologue français Paul Pelliot qui s’était rendu à Dunhuang en 1908 – l’éminent architecte chinois Liang Sicheng (1901-1972) fut fasciné par une fresque intitulée Carte du mont Wutai.

Mesurant 13 mètres de long et 3,6 mètres de haut, elle a été peinte sur le mur ouest de la grotte 61 vers le mitan du 10ème siècle pour offrir une vue balayant tout le mont Wutai, un site de pèlerinage majeur selon le bouddhisme chinois, dans la province du Shanxi.

Quiconque avait reproduit la vision panoramique avait clairement marqué et nommé 196 lieux sur la fresque – notamment un certain temple Foguang. Foguang veut littéralement dire « la lumière de Bouddha ».

Sans perdre de temps, M. Liang et sa femme Lin Huiyin, également architecte, se rendirent au mont Wutai, où ils réussirent à localiser la salle principale du temple Foguang réel. Une inscription à l’encre sur une poutre y a confirmé le datage correspondant à la dynastie Tang.

La topographie de la carte, rendue principalement en vert et légèrement en marron, évoque l’esthétique du style « paysage bleu et vert » de la peinture chinoise qui est apparue au 5ème siècle et s’est révélée florissante au cours de la dynastie Tang.

« Les couleurs proviennent toutes des pigments naturels et de l’or réel de la dorure étincelante », indique Mme Zhong.

L’un des personnages arborant plusieurs marques dorées est le Bodhisattva représenté dans la grotte 57. Somptueusement accessoirisé de bracelets et de colliers en or, ainsi que d’une coiffe dorée dont le riche éclat danse au contact de la luminosité de sa peau légèrement vermillon, le Bodhisattva incarne l’idéal de la beauté féminine pendant la dynastie Tang.

Selon Mme Zhong, l’image princière mâle du Bodhisattva s’est progressivement transformée en une forme féminine plus gracieuse et plus protectrice. Cette évolution est devenue particulièrement prononcée pendant la dynastie Tang, une période où les femmes ont commencé à gagner un statut social supérieur.

Aujourd’hui, sur les murs latéraux de la grotte 96 où est assis le Bouddha géant, de petits trous sont encore nettement visibles – on pense qu’ils ont été forés pour fixer l’échafaudage nécessaire à la construction de la statue. Ces trous ont été identifiés par l’archéologue et universitaire de Dunhuang, Peng Jinzhang (1937-2017). Son épouse Fan Jinshi, aujourd’hui âgée de 87 ans, est elle aussi une spécialiste éminente et ancienne directrice de l’Académie de Dunhuang, le plus important institut chinois consacré à la préservation et à l’étude de ce site inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

« Contrairement à la croyance populaire », souligne Mme Fan, « Liang Sichen et Lin Huiyin n’avaient jamais mis les pieds ici, et pourtant, ils ont pu faire cette découverte en étudiant simplement la fresque – un fait qui en dit long sur l’exactitude remarquable de la carte, grâce à laquelle nous avons un aperçu du mont Wutai tel qu’il était ».

Article rédigé avec la collaboration de Ma Jingna.