|

|

|||||

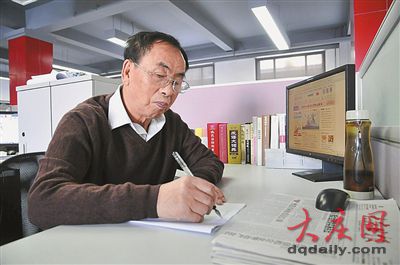

采访回来的陈景波正在写新闻报道。

贰

一封用脚写成的信

2010年,70岁的陈景波应聘到《大庆日报》做特约记者,我与老人成为同事。间或我会去请教这位老前辈,总见他的头埋在一群报社新来的实习生的头中间,他在指导他们写报道。

听说,他到报社第一个月稿件分值很高,他因此去找总编为自己减低了分值。这次采访,我问他原因,他语气总是平静温厚,对我说:“大庆日报为什么聘我?要我干啥来了?不是让我赚钱来了,让我来是做样子的——记者怎么当、文章怎么写、人怎么做。”

日报曾为这位老记者贴出一张告示——“陈老师要招学生”!一下子报名四十多人。

2012年夏,夏虹来大庆行感恩之旅,大家才隐约听到,陈景波助人的一些故事。

2010年夏,很多大庆人在多个网站上同时发现一个帖子,一个自称叫麻云的苗族男子,寻找20年前大庆一个姓陈的伯伯。

那是上世纪九十年代的事了。麻云是云南的一个农村孩子。当时,陈景波在报上看见麻云上不起学,便通过邮寄的方式资助麻云3年读书。

“他考上警校了。”陈景波说。陈景波没有回复麻云的帖子。

“那年,我十七岁。”夏虹对我讲。17岁那年,夏虹还是黑龙江省绥棱县长山乡保江村的一个无臂农家女。陈景波是大庆市大同区一名普通的教师。他们素不相识。

那是黑龙江农村报副刊版,一张小姑娘用脚写字的俯拍照片,格外显眼。文字记述的这个小姑娘就是绥棱县长山乡保江村的夏虹,7岁失去双臂,10年来自强不息,不仅能用脚写字,还能织毛衣……

没等读完下文,我的双眼模糊了。不是为夏虹,而是想到自己那五个孩子,他们不仅都全枝全叶,而且都工作在岗,都有了幸福的家庭。

当我抹去泪水,重看那幅照片时,被一种别样的心情驱使,我当即拿起笔,给夏虹写了一封信,大意是拼搏才是人生,知识改变命运,再就是风雨过后见彩虹之类的鼓励语。

——摘自陈景波撰写的《我所知道的夏虹》

十天后,陈景波在收发室接到了夏虹的回信。共14页,字写得很工整,看上去比同龄人写的要好,从头到尾,一丝不苟,没有“败笔”。

收发室的人听说这封长长的信是用脚写成的,相互传看,后来竟传没了。

信里,小姑娘述说了命运——“七岁那年,姥爷带我去看乡运动会,一辆大卡车呼啸而来……”

那以后,从那个叫大庆的“大城市”里,定期寄来报刊、杂志,还有从未谋面的陈伯伯的信。那是从城里照来的一枚月光。

1997年,陈景波应中共中央编辑局聘请,去北京《当代共产党人》编辑部任编委兼执行副主编,负责东北三省地级以上优秀模范党员的编写。

1999年。这天下午,我接到了夏虹的信。信中提到两次谈恋爱,两次被男方家人搅散。她写道:秋天的农家人真忙,大人小孩都去秋收,从屯东头走到西头没见一个人影,我的周围死一样静……啊!原来人死就该是这样……

读了两个“死”字,我全身一震,推开桌上的稿件,赶紧给她写信。大意是:眼下要紧的是学知识,有了一技之长,先立业,有业才有家。接下去的主意是能否找一个艺术专科学校,去学美术和电脑,这绝对是适合小虹创业的行业。

这封信不长,在下面写了我的手机号,要她接到信后马上给我打电话。

——摘自陈景波《我所知道的夏虹》

11月6日,陈景波的手机响了,是小虹的声音。她说到佳木斯三江美院可以免试上大学,但当说到三年学费要2.5万元时,她的声音小得几乎听不到。

“什么时间开学?”陈景波大声问。“11月10日。”“我先给你寄去3000元,马上去报到……”随后,陈景波马上给北京编辑部打电话,预支两年的稿费18000元给夏虹。

小虹上大学了,打来电话,一句“伯父”刚叫完,放声大哭。