|

“蛟龙”带来深海秘密

2011-08-19 09:29:17 来源:光明网-《光明日报》

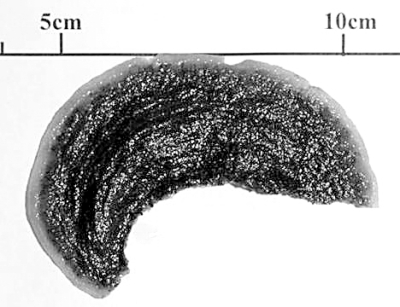

“蛟龙”带回的巨型单细胞原生动物。 中国大洋协会供图

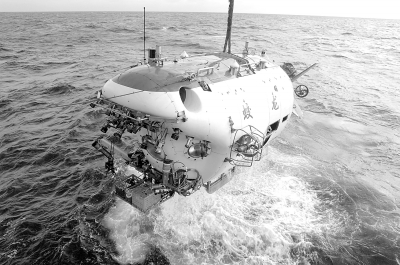

图为“蛟龙”号起水时的情景。 中国大洋协会供图 4次突破5000米意味着什么 “蛟龙”号海试现场总指挥刘峰介绍, 这次海试是“蛟龙”号首次远距离、长时间脱离母港进行科学试验。而且海试期间,风高浪急,有时浪高达到3米,风力达到7级,暴雨几乎是横着打在海试队员的身上,但大家团结协作,完成了各项海底作业。 他介绍,“蛟龙”在位于东太平洋的E1、E2、E3三个试验海区共完成5次下潜作业,共有8人完成15人次下潜,下潜深度分别为4027米、5057米、5188米、5184米和5180米。 4次突破5000米,如此高频率达到预定下潜目标,说明“蛟龙”号3000米海试后对五大系统的改进很有成效,这意味着我国载人潜水器的技术得到很大提高。 除了这些,“蛟龙”号还另有收获——带回一些海底罕见的生物,比如巨型单细胞原生动物。国家海洋局第二海洋研究所研究员王春生介绍,这次被取回的巨型单细胞原生动物是7月31日,蛟龙号在东太平洋海域第五次下潜作业时发现的。在5000米的海底还发现了一些巨型原生动物、微生物、透明的海参、龙虾、鼠尾鱼等。

|

| 商讯 |

专题

|

各地新闻

|

点击排行

|

视觉

|