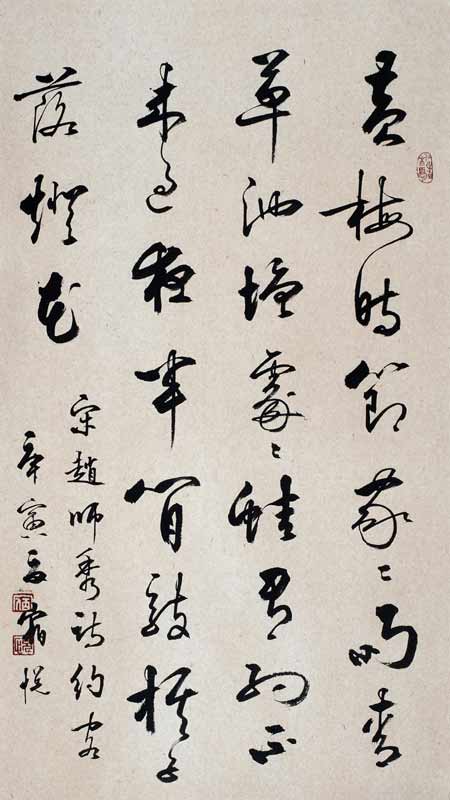

此时对于中国的文人而言,展现狂狷的手段可以是痴迷的收藏行为,可以是坚定字画的交际活动,可以是孤注一掷的器物设计,甚至可以是偏执的空间陈设。只有明白了这些,才能理解中国有些朝代的书画等艺术作品虽然留存很多,然而大部分从中反映出的不是统治者的喜好,就是当时匠人技巧不俗的事实。尚唐尚明,当尚“文”与“心”。就如宿悦习字,不论是尺牍、诗文,还是写经、抄本,无不意涉瑰奇,思逸神超。每每展卷,界破虚空,观者自能体会到:中国文人这支笔,开始于一画,留下笔迹,既流出了人心之意,也流出万象之意。 然,既如此,宿悦仍“不知足”。

“察之者尚精,拟之者贵似”,每当宿悦求索而不得时,便临帖以为思。由《张猛龙》至《鲜于璜碑》,从《枯树贴》到《圣教序》。终有一日,在临《房玄龄碑》时,起笔暮然间,宿悦竟一下想到了《中庸》之中那句“极高明而道中庸”,“有鄙夫问于我,有知乎?无知也!空空如也。我叩其两端而竭矣”。“叩其两端,就是把握事物全部,叩其两端的目的是执中,这是孔子特有的思维方式和行为方式,也构成中国人典型的、最有价值的思维模式。行为要适时、适地、适度,这是中庸的基本意义。”想到这里,宿悦立时明白了自己的字还该如何前行。 “王夫之说‘盈天下只是个中,更无东南西北。盈目前只是个中,更无前后左右’,老子说‘多言数穷,不如守中,圣人去甚、去奢、去泰’,庄子说‘得以环中,以应无穷’。