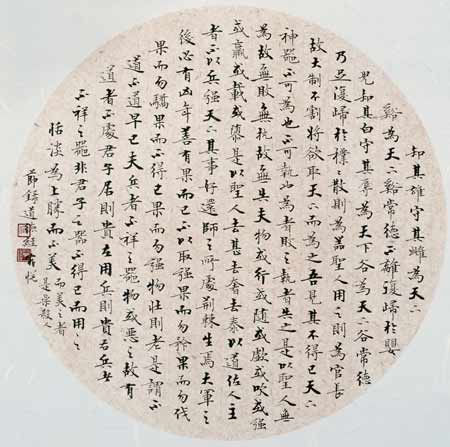

宿悦书法展将于12月22日至26日在荣宝美术馆举行。此次展览汇集了宿悦近年创作的百余件各种形式的书法作品,包括立轴、对联、扇面、横披等,其中极大看点是宿悦以一年心血倾力完成的“小楷泥金册页金刚经”、“小楷纸本手卷药师经”、“行楷泥金手卷道德经”等三件写经作品。毋需妄言,观此展乃至爱书法者之大幸。

倘若要读懂宿悦之法书,心下必要重拾中国文人之气。若是丢了高士傲世之骨,又全然不解形而上学之意,就不要去试图理解什么由“文”至“艺”的雅致境界了。在宿悦之法书中,唐明风骨是常见的。不是形似,亦不是技法,仅是风骨。

当世之下,书法界崇尚清代之求奇求怪者众,其繁复之气,确是附和如今媚而不思的大鉴赏环境。也有所谓尚唐尚明者,问其究竟,唯唯诺诺,终答“朴拙”、“流畅”如此这般,心无灵犀尔。然事实正如宿悦所言,“唐明法书之精,全在‘文’与‘心’二字,再无其它”。在宿悦看来,所谓“文”乃“文人”之“文”,而“文人”大体上与“士”、“士人”、“士大夫”或读书人等知识阶层为同一群体。于唐时,秦汉之气尚存,去大道亦不远矣。观《等慈寺碑》有《峄山碑》之意,临褚遂良之《伊阙佛龛碑》,依稀见得李斯之《琅琊台刻石》之感。

于明时,文人之所以对于由“文”至“艺”投入心血之大,与唐时不同,有很大一部分原因是由于其在政治上不能完全展现所至。文人无法在官场上寄托全部的人生志向,转而尽将其心力投入在隐逸的生活趣味上,融入“文”的“艺”,更多的意义是帮助文人交际,写字作画,赏诗填词……虽然表面上体现的是对官场的无能为力,但却将自身的表达深深注入了“文”“艺”之中,这是中国历史上士人向文人靠拢的标志——为士终日人心惶惶,不如耐下心来,为文人寄情字画行思度日,做到极致,不需为官,才气即名倾一时。至于所谓“心”,乃是明中期之后王守仁提出的“心即是理”,“知行合一”,当“心”的地位从要被克制的部分变成判断是非善恶的唯一标准时,文人的本体意识一跃被发挥到了极致——不受规范,不受羁绊,率性自为……所谓狂狷者也。