5月19日 泰国军队对“红衫军”发起清场行动。一名军人在向“红衫军”集会地推进时警戒。

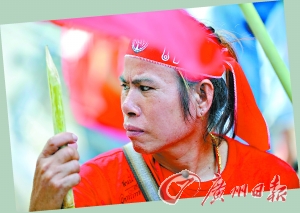

在与政府的持续对峙中,“红衫军”曾利用尖竹棒当作土制武器。图为一名“红衫军”抗议者在新搭建的路障后守卫。

5月19日,红衫军领导人宣布投降,持续两个多月的大规模示威走向结束。然而,驱散“红衫军”,多少属于“斩草难除根”,泰国的政治危机远未结束。在“红衫军”与政府的长期对峙与冲突中,泰国没有赢家:“红衫军”是大输家,它没有将政府赶下台;政府也是大输家,它没有消除“红衫军”的怨恨。

这场旷日持久的冲突,让整个世界看到了这个“微笑国度”隐藏的裂痕:中产阶级和东北部农民的经济差距,已经演变为日益加深的政治仇视。如今,曼谷街头的硝烟虽散去,但裂痕即使没有扩大,也仍刻在泰国社会深处。这种裂痕正是数年来泰国政局动荡的“震源”。不消除这种裂痕,泰国政局难有平静之日。

红衫军 无疑是大输家

本报讯 5月19日,“红衫军”领导人宣布停止为期两个多月的集会,向警方自首。泰军方控制了局势。如果从3月14日“红衫军”宣布10万人大示威算起,示威活动超过70天。“红衫军”的目标很“简单”:就是让总理阿披实下台,重新大选。但70多天的围城后,最初目标一直未能实现。仅就此而言,“红衫军”无疑是大输家。

过去:尝过胜利的滋味

不过,在其短暂的历史上,“红衫军”也曾尝过胜利的滋味。很多人可能不清楚,这只是一个成立不到4年的团体,最初名称是“泰国反独裁民主联盟”,后改为“反独裁民主联合阵线”,由于在抗议中身穿统一的红衫,该组织成员和支持者被称为“红衫军”。

从其诞生开始,“红衫军”就与前总理他信存在密不可分的关系。2006年,20多个泰国民间组织组成“人民民主联盟”,即所谓“黄衫军”,多次组织反他信大规模集会。正是在这一背景下,“红衫军”问世,与“黄衫军”对峙,支持他信。与“黄衫军”成员来自城市中产阶级不同的是,“红衫军”的主要成员来自泰国东北部和西北部的农村以及城市最底层。

2006年9月19日,泰军发动军事政变,时任总理他信被推翻,流亡国外,军方建立军政府。此后,直到2007年年底军方交权前,“红衫军”多次举行反对军政府的示威活动。2007年12月,亲他信的政党选举中获胜,沙马出任总理。可以说,军政府让权、亲他信势力上台,也有红衫军的“一份功劳”,让其尝到过胜利的滋味。