第31届世乒赛开幕式。

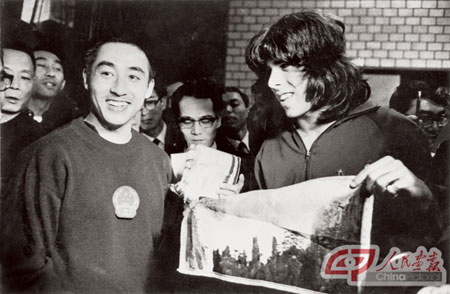

第31届世乒赛期间美国运动员科恩接受庄则栋赠送的礼品。

中国日报网中国在线消息:1971年4月1日,第三十一届世界乒乓球锦标赛在日本名古屋举行,因“文革”爆发而缺席此前两届比赛的中国队最终参赛。在比赛期间,美国乒乓球队获准随后访华,成为当时的爆炸性新闻,由此拉开了“乒乓外交”的序幕。作为随团记者,人民画报社记者黄韬朋见证了那段难忘的历史……

采访如同上战场

1971年,第三十一届世乒赛举行之前的国际舆论认为,没有高水平的中国队参加的世乒赛,就不算真正意义上的世界性大赛。因此,1971年1月25日,日本乒乓球协会会长后藤钾二一行四人来到北京,邀请中国乒乓球代表团。但当时日本国内的极右翼势力和台湾反动势力也放出风声,中国队如果参赛,要对中国代表团进行干扰和破坏。国家体委将这一情况上报中央,请毛主席、周总理决定。

当时正值中苏交恶,中美关系还很严峻,中日也没有建立外交关系。但毛主席、周总理都力主中国队应该参赛。毛主席在报告上批示:我队应去,并准备死几个人,不死更好。要一不怕苦,二不怕死。

作为代表团的随团记者,黄韬朋说,“当时听到传达主席的批示,感觉自己这次不是完成一般的采访任务,而是好像要上战场一样。”

由于这是“文化大革命”开始后中国乒乓球代表团第一次出国,中央对此次参赛非常重视,1971年3月16日晚,周总理在人民大会堂接见了即将出发的全体代表团成员。对于代表团的行程,周总理事无巨细地一一嘱托,接见一直持续到凌晨三四点钟。最后,周总理和代表团的成员一一握手。

虽然过去了近四十年,但回忆起和周总理的那次握手,黄韬朋依然十分感慨,“当时周总理的身体已经不好了,十分清瘦。但当他握住我的手时,我感觉到他十分用力,眼睛盯着我,充满了信任。”

友谊第一 比赛第二

对于面临的严峻形势,代表团做了充分的准备。

黄韬朋说,代表团一行60多人,分成了两组,每组都有男女运动员、教练员和随团记者。两组分乘两架飞机,要确保万一有一架遇险,还会有队员能够参加比赛。

到日本参加比赛后,代表团遭到了日本极右翼势力的一些骚扰,但日本民间和各国运动员对中国队都很热情。中国代表团遵循着“友谊第一、比赛第二”的原则,积极热情地同各国运动员交往。并邀请各国运动员在所住饭店后面的花园里举行联欢,在樱花树间畅谈、歌舞。中国队的活跃,让世人对封锁很久的中国有了美好的印象,赢得了许多朋友。而这些,都被黄韬朋用手中的相机忠实记录了下来。

除了众所周知的庄则栋和科恩的那次接触外,黄韬朋介绍,美国队先后六七次表达了想到中国访问的想法。美国队的一名随队记者在记者席也主动向黄韬朋表示,如果美国队能够访华,他十分愿意随队来华采访。

这些信息,由国家体委直接汇报给总理办公室。终于在赛事马上结束的时候,同意美国乒乓球代表团访华的决定传到了名古屋。这一爆炸消息随之成为当天世界各地媒体的头条,而关于世乒赛的新闻几乎被冷落了。

这之后就有了众所周知的美国乒乓球队的访华,基辛格的秘密之行,以及尼克松和周总理跨越大洋的握手。

黄韬朋说,能够经历并见证那场具有划时代意义的事件,他感到十分荣幸。

第31届世乒赛期间中国代表团在驻地樱花园招待各国代表队。

黄韬朋近照

对摄影的执著

黄韬朋1962年从北京电影学院毕业后,被分配到人民画报社,担任摄影记者。从那时开始,到1998年退休,多年的记者生涯,黄韬朋经历过许多重大的新闻事件和采访任务。这既是机遇,又是考验。凭借着对摄影的执著和坚持,他一次次地出色完成了采访任务。

1975年5月,黄韬朋随科考队考察西沙群岛。5月份的西沙,天气十分炎热,加之严重晕船使全船40多人都躺倒了,只有船长、大副和黄韬朋还能坚持工作。黄韬朋说,那时我身体也很难受,但由于一门心思琢磨拍摄任务反而分心缓解了身体上的不适。

听说西沙的海水特别清澈,海洋生物十分丰富,所以黄韬朋在出发前就想方设法凑了一套水下摄影器材。到达西沙后,他向科考队的领队提出了想进行水下拍摄的要求。但他却是一个连游泳都不会的“旱鸭子”,更别提潜水了。但在他的一再坚持下,领队派了当地的一名渔民和队里一名潜水很好的科考队员在浅海教黄韬朋潜水。经过三天的突击学习,最终黄韬朋成功地进行了水下拍摄,留下了西沙宝贵的水下生态资料。

1976年,人民画报社策划了对长江的连载报道,这在当时的媒体中是最早的。黄韬朋承担了三峡和长江入海口的采访拍摄任务。对于峡区的摄影报道很多,所以黄韬朋就想找到一些新颖独特的角度,为此,他在峡区一呆就是40多天。晚上住在招待所里,白天就搭负责管理航标的小船出去拍摄。黄韬朋还经常让船靠岸,自己爬山去寻找合适的拍摄角度。而为了拍摄长江夜航,更是每天傍晚都在江边“蹲守”。经过40多天的拍摄,黄韬朋拍了一批出色的照片。《人民画报》的长江连载在社会上引起了不俗的反响,黄韬朋所拍的一些照片还被香港等媒体转载,并多次入选各种摄影展览。

如今,虽然黄韬朋已经离开了工作岗位,但对摄影的执著和热爱却从未减少。无论是旅游在外,还是出门遛弯,他依然不忘用手中的相机随时记录一些精彩瞬间。

编辑:邓京荆 董淼 来源:人民画报(记者 黄丽巍 摄影 黄韬朋 )