2月18日,布什在坦桑尼亚观看非洲传统武士表演。

2月19日,布什在卢旺达观赏非洲舞蹈表演。

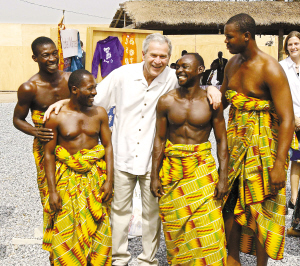

2月20日,布什与加纳的鼓手们合影。

3 经济援助:拉拢非洲的“诱饵”

如果说政要外交是强化与非洲“情感”交流的话,那么美国逐步加大对非洲的援助,则是拉拢对美国具有战略性国家的具体物质“诱饵”。从布什这次访问看,不管是西非的贝宁、加纳和利比里亚,还是东非的卢旺达、坦桑尼亚,都有一个共同点:那就是接受了美国大量的经济援助,都是美国“精心挑选”出来的受援国。

2004年5月,美国从63个候选国中选定16个,作为首批有资格从“千年挑战账户”计划中申请援助的国家,其中就包括这次布什访问的贝宁与加纳两国。布什的这次来访,可以说是验收援助成果,并显示自己外交政策的成功。

但分析人士质疑,上述5国都在联合国公布的世界上最不发达的国家之列,这些国家基础设施落后、人民生活贫穷,因此根本算不上成功。

2007年3月《华盛顿邮报》报道称,布什政府自上台以来,已将对非洲的人道主义和发展援助增加了2倍,布什还计划到2010年把对非洲援助增加至每年90亿美元。不难看出,美国对非洲援助是越来越重视。

4 油气投资:能源是“重中之重”

与经济援助相配套的是,美国将非洲主要产油国列为美非经贸关系的重点国家,不断扩大对油气产业的投资。随着新技术的运用以及深海采油成本的下降,美国对在非洲发现和开采新油田的信心日益提高。美国石油资本除进入尼日利亚和安哥拉以外,也源源不断地涌入赤道几内亚、贝宁、刚果(布)、喀麦隆、科特迪瓦等西非国家。为了抢占非洲的石油资源,达到控制非洲能源的目的,美国不断加大对非洲油气工业的投资。目前,赤道几内亚、安哥拉、加蓬、刚果(布)等国的油气资源,已经基本上被美国公司掌握。尼日利亚和安哥拉已分别成为美国第5和第7大石油供应国。美国石油巨头埃克森—美孚石油公司耗资37亿美元,在西非地区铺设了一条长1000多公里的输油管道,将乍得石油输往喀麦隆的大西洋沿岸。

从能源供应看,美国从非洲进口的原油在其进口总量中所占的比例,已经由1997年的7%上升到2006年的17%(到2015年将上升至25%),这是非洲21年来首次超过中东地区能源进口总量,非洲已经成为美国最大的原油进口来源地。

5 树立样板:渗透“美式价值观”

自克林顿政府时期以来,美国对非洲的重视表面上虽然更多表现为援助,但将援助与“美式民主”挂钩更是潜在的政治条件。在美国看来“你不搞多党民主,我就不给你钱”,这等于是强行推销“美式价值观”这套东西。尽管美国把民主说成是救世济人的“良药”,但非洲“民主化”没有带给非洲福音。相反,“民主化”浪潮摧毁了非洲原本政治框架,却没有构建出适合非洲的新政治稳定架构。由于部族、宗教和地区矛盾根深蒂固,错综复杂。“民主化”浪潮使很多非洲国家党派林立,部落冲突不断,经济衰退,政局动荡,甚至内战不止。

自去年12月开始,肯尼亚总统大选持续引发骚乱,引发政局动荡,危机随后出现美国干预的身影。正在非洲访问的布什17日呼吁称:支持反对派参与分权;19日国务卿赖斯抵达肯尼亚,称只有分权才能解决肯尼亚的政治危机。从局势最新发展看,肯尼亚政局越来越像中东欧前几年的“颜色革命”,掺杂了美国借助肯尼亚反对派渗透“美式民主”的企图,堪称非洲版“颜色革命”的首次尝试。同样,贝宁作为首批加入“千年挑战账户计划”的受惠国,在布什看来可作为非洲的“样板”,因为贝宁通过加入援助计划,各方面都很稳定,经济发展也不错。