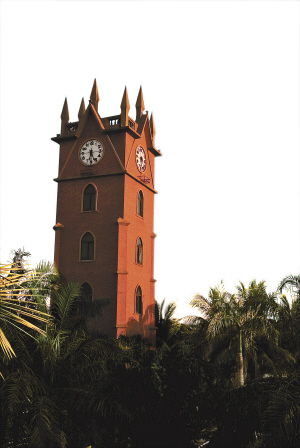

钟楼:海口岁月穿行中的时空小站

1989年的海口钟楼。

海口钟楼是琼侨精神中诞生的城市名片。 李幸璜 摄

琼侨精神中诞生城市名片

如果说海口所城是钟楼诞生的最初母体,得胜沙和港口就是钟楼分娩的胎盘,而海口的通商贸易,尤其是与南洋的贸易与劳工输出,则是钟楼与骑楼一同降生成长的营养。

海口是近代华工出洋的口岸之一,设有外国招工中介设立的收买华人和经办华工出国事务的机构和猪仔馆多处。陈翰笙主编的《华工出国史料》第五辑里写道:“从1876年———1898年的23年间,仅通过客运出洋的海南人就达24.47万人,平均每年一万余人,而通过其他途径出洋的人数也不少。”

1915年至1916年,南洋橡胶、锡锭销路十分通畅,已经在东南亚站稳脚跟并有所发展的华侨汇回金额丰裕,年达2000万元,社会资金充足,社会购买力旺盛,商业大有起色;1917年至1920年,因第一次世界大战爆发,海上交通被封锁,对外贸易基本停顿,李根源、邓本殷等军阀相争驻防琼崖,商业出现衰落,1921年至1927年,海口经济出现转机,各县公路陆续兴建,促进经济发展,同时南洋橡胶和矿产业再次好转,商业出现新的兴旺,此时,五条老街相继盖起了具有南洋风格的骑楼,出现了一些著名的商号。

东南亚琼侨是海南华侨经济的关键因素。海南经济社会的发展与之息息相关。没有海南华侨在海外的奋斗打拼与在南洋取得的经济成功,海口骑楼街区、商业经济的建设几乎不可能。据有关资料,海口是国内四个沿海城市中依靠侨资发展起来的其中一个城市,侨资比例高达70%。几乎每一扇门的后面,或多或少都隐含着南洋华侨支持故乡建设的故事。海口的南洋史也是海南南洋史的缩影,海口老城的形成凝聚着海南南洋商人的劳动和智慧。

就在南洋橡胶和矿产业再次好转的第二年,钟楼也应需而生,成为了这段历史最好的明证和标志。资料记载,当时由于商业发达,过往商轮频繁停靠在海口码头。此后的上世纪三十年代,海口已有35个行业572家商铺,如“梁安记”、“云旭记”、“远东公司”、“广德堂”、“王昌行”、“永生号”、“精华公司”,著名的旅店或综合性娱乐场所为“五层楼”、“大亚旅店”、“泰昌隆”等等,许多大商号都在今天我们说的五条街。各地来的商业会馆也在海口纷纷设立,岛内外商人先后建立了许多商会馆,其中规模较大的有五邑会馆、潮州会馆、高州会馆、福建会馆、兴潮会馆和漳泉会馆,仅漳泉会馆和兴潮会馆在海口经营的商店就有近400家(现在潮州会馆还有部分在沿用)。民国十七年(1928年),海口市适应城市发展的需要,拆掉了古老、狭窄的石板马路,扩建成了10至12米能行驶汽车的街道。海运发达,港口繁荣,国内外航线四通八达。由于港口海关还没有一个统一的标准计时设备,给交通、商务和报关带来不便。

这年,一位热心公益事业、著名爱国商人周成梅先生(时任海口汇兑找换同业会理事长)站在了时代的前沿。周成梅(1883-1963),字香岩,号文堂,文昌抱罗镇昌锦村人。曾通过商会组织修缮改造博爱路、中山路,倡议筹建海南医院,发起创办几所中小学等。1928年,周先生又积极倡议集资在海口建一座钟楼,以便统一全市时间。倡议立即得到海口总商会张徽五会长、何立川副会长的同意,他们便以海口总商会的名义发动海口商界、香港琼籍商人、海外琼籍侨胞等踊跃捐款。如香港琼籍商人周文治先生就主动捐助购买德国制造的大钟用款。周文治先生也是一名爱国琼侨,日军侵占海南前夕,他联合爱国人士以“琼崖旅港商会”、“琼州旅港同乡会”名义,向海外琼籍侨领发出邀请,建议召开“海外琼侨和港澳琼胞代表会议”,共商保卫琼崖事宜。因为有华侨和商会的支持,建造钟楼的用款便于当年筹足。钟楼1929年春天建成。