|

听证专业户回应质疑 称最反感说自己被收买

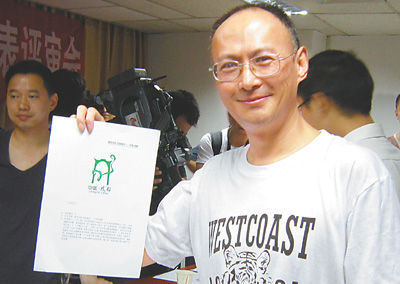

2011-09-09 09:03:35 来源:人民日报 因为经常参加听证会,他们遭到一些质疑:是不是被收买?是不是图报酬? 为此,本报记者采访了其中的3位—— 听听听证专业户的回应 中国法学会行政法学研究会会长应松年 崔盐生杭州人,74岁,10年参加32场听证会,其中7次关于涨价,6次反对 张家明(化名) 长沙一位老板。为了不影响生意,要求本报不署真名、不登头像 东南大学法学院院长、教授周佑勇 公众信了才会来 中国法学会行政法学研究会会长 应松年 对听证会上常露面的“听证专业户”,需要分情况判断。 如果这些人中确实有相关利益方面事先安排的,这就是伪造民意,当然不允许;如果真的是出于对公共事业的热心,倒也无可厚非。 但是从效果上,“熟面孔”一再出现,会导致听证会参加人代表性不足的问题,听证很难全面客观。如果发生了这种情况,在听证会结束后还是要采取一定的弥补措施。比如,对听证结果或者相关政策草案公开征求意见,广泛集纳观点。 “报名的人少,经常报名者被抽中的概率也就大”,一些听证会主办者的苦恼也可以理解。但是公众认为,反正逢听必涨嘛,既然如此,参加了没用。 我想,这里反映出来的是,听证会在中国实践了这么多年,到了需要思考如何重塑公信力的时候了。 如何重塑听证会公信力? 首先,还是应该保证听证会参与者的代表性和广泛性。在代表选定时,对持不同观点、立场的代表都有所照顾,保证听证会上不会是一团和气、意见一边倒。 其次,主办者一定要准备完备的报告,向代表详细阐述进行调整的原因。说清楚了,听证会代表才能更全面地认识和了解情况,得出自己的判断。 第三,对于听证会上没有采纳的不同意见一定要及时反馈,说清楚没有采纳或者作出相反决定的原因。这是对公众参与公共事务的尊重。 作为前提,听证会的程序要严格合乎规定,要由没有利益关联的中立方来举办。只有这样,才能确保听证会的公正。 听证会是公众参与公共事务的途径,也是政府实现科学决策的途径。意见听取越广泛,决策才能越科学,公众的参与热情和参与水平至关重要。 这一切的基础必然是,只有让公众信,才能让公众来。 (本报记者苗苗采访整理)

|

| 商讯 |

专题

|

各地新闻

|

点击排行

|

视觉

|