|

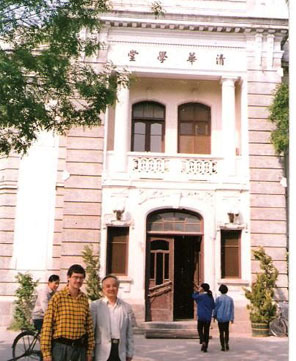

清华大学早期标志性建筑清华学堂失火

2010-11-14 09:52:48 来源:京华时报 校友反应 以清华学堂为代表的早期建筑,反映了西方近代学校建筑在中国的演变过程,建筑风格具有典型价值,艺术水平较高,集中了中国第一代建筑师比较优秀的建筑作品,在建筑史上具有重要地位。同时,在这座建筑内授业的名师,更是为人才的培养做出了重要贡献。这便有了梅怡琦的治校名言:大学,非大楼之谓也,乃大师之谓也。 ——陆原(清华大学老校长梅怡琦之孙) 今早,据说那个红色欧式房顶已经烧没了。我还没敢过去看,怕难过。昨晚就在四教上自习,走的时候还望了一眼清华学堂的红色屋顶,心里很满足,只觉生命的美好。而如今再在四教回眸,是否已经找不到凝视的方向? ——亲爱的豆子(网友) 无论如何,我都不敢想象天亮之后,当阳光洒入美丽的清华园,我会以什么样的心情去面对这片废墟。我只知道,我很难受,真的很难受…… ——梁辉的日志(网友) 学堂留下我们太多记忆了,永远被当作拍照背景的学堂牌匾、永远吱吱作响的楼梯、永远被刻得斑驳的制图教室的木板桌、永远轰隆不停息的复印室…… ——温柔的耗紫(网友) 历史沿革 清华第一楼 德国古典风格的清华学堂青砖红瓦、坡顶陡起,是清华大学标志性建筑之一。在清华大学建校初期兴建的第一批校舍中,清华学堂被称为“一院”或“一院大楼”。 清华学堂分西部、东部两期建成,西部建于1909~1911年,东部于1916年扩建,整体呈“L”形,总建筑面积约4560平方米。清华学堂是当时清华园内第一座“大楼”,虽然高不过两层,但因后来的“四大建筑”尚未落成,清华学堂在当时的校园中已是鹤立鸡群。 清华学堂建成后作为高等科学生的教室和宿舍,历史上也称“高等科”,以设施华丽舒适著称。 上世纪二十年代,国学研究院入驻清华学堂,王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任等“四大导师”曾在此传道授业,纵论古今。 上世纪三四十年代,清华大学教学、行政等领导机构基本都设在清华学堂。解放初期,清华学堂西部仍是校领导机关(校委会)所在地,东部则用作中共清华党总支办公室。 上世纪五十年代以后,梁思成为主任的清华大学建筑系迁入此楼,清华学堂成为建筑系专用系馆。 “文革”期间,清华学堂因年久失修遭到严重损坏,后经修缮加固,成为清华园最引人注目的早期建筑之一,此次大规模修缮前是清华大学研究生院、教务处、科技处、注册中心等机构的办公场所。 2001年,清华学堂作为清华大学早期建筑的重要组成部分,被确定为全国重点文物保护单位。

|

|

|

|

|

|

|

| 商讯

|

专题

|

各地新闻

|

|

|

点击排行

|

视觉

|