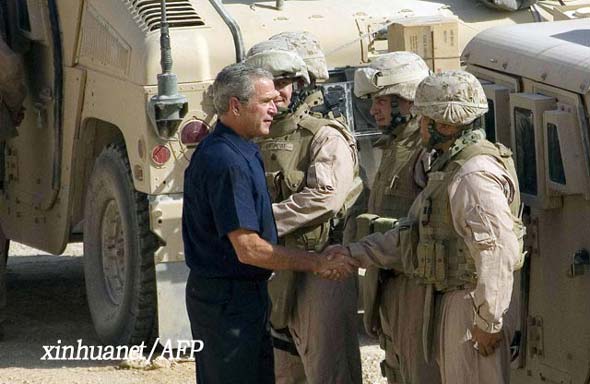

资料图片:2007年9月3日,美国总统布什(左)在伊拉克安巴尔省一个美军空军基地与士兵握手。新华社/法新

中国日报网环球在线消息:8年里,从反恐战争到“颜色革命”,从朝核“六方会谈”到伊核“六方会谈”,从“大中东计划”到“大中亚计划”,从“邪恶轴心”到“暴政前哨”,布什在外交方面发明了不少“新词”,给别国扣了不少“帽子”,当然也做了不少“大事儿”。布什的“外交遗产”,无疑是最具争议性的话题之一。

不断调整的外交政策

表面上看起来,布什外交的最大特点,是一直处于调整状态。在战略理念方面,布什执政的前半段,其外交团队表现出强烈的理想主义和道德主义色彩,迷信军事力量,崇尚单边主义,有一种非此即彼的简单化倾向。这一时期的突出特点就是布什政府频频对别国“甩脸子”、“扣帽子”、“舞棒子”。而在后半段,这一现象有所改观,“平衡”和“务实”逐步成为其基本的行动准则。

在战略目标方面,布什外交团队的眼球也不断在“恐怖主义”、“专制政体”和“新兴大国”等多个目标之间来回游移,导致布什执政早期全力进行“反恐战争”、接着又大力在全球“推广民主”,同时又想应对大国崛起对美国“霸权”的潜在挑战。

从外交手法的特点看,布什外交团队也经历了从单边行动到多边合作、从对抗到对话、从大包大揽到责任外包等一系列转变。

当然,变化的背后也有不变,这主要体现在两个方面:一是地缘重心始终“形散神聚”。无论是阿富汗战争还是伊拉克战争,无论是策动“颜色革命”还是部署反导系统,无论是签署美印核协议还是建立非洲司令部,其地缘战略重心都始终在所谓的“动荡弧”区域展开。二是“谋霸”这一最终目的始终没变。虽然布什政府为自己的行动设立各种名目、变换各种手段,但其活动始终没有离开地缘政治谋划和能源资源争夺这两个基本点,没有偏离维系美国的全球主导权这一中心目标。