圣诞节咋成圣诞劫 “圣诞狂欢”背后的反思

东寺街上,雪花乱喷。记者 黄兴能 摄

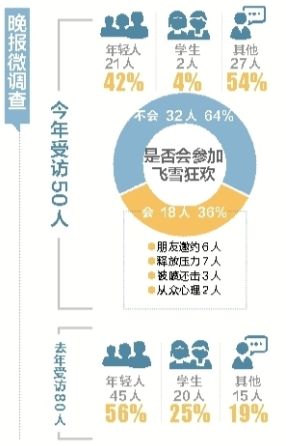

圣诞狂欢何时兴起,如何兴起?可能很少有人能给出明确答案。但每年周而复始的肆意狂欢和伴之而来的辛酸清扫,似乎已成为这座城市在这个节点上固定的旋律。为什么去狂欢?狂欢人群又是怎样的心境?

今年的最严管控,让去金马坊的人群大幅减少,而年轻人特别是学生也渐渐退出狂欢队伍。政府管控后带来的引导,或将使以后的圣诞狂欢向商业模式发展,并尽可能还节日以本来面目,并可能让狂欢带上“民族风”。

“闹包”缺失归属感

矫正狂欢需要时间

昨天下午1点,苏虎(化名)浮肿着双眼回到了理发店,头天夜里的狂欢让他精疲力竭,瘫软在沙发上的他,真想给自己放个假。

3年前,他跟着舅舅来到昆明,洗过车、刷过墙。如今的他,和小伙伴一起开了间理发店,但还是租住在城中村。对于圣诞狂欢,苏虎坦言,他最喜欢的是几个伙子追着姑娘喷,“其实你说有意思吗?没意思!”苏虎说不清为什么每年都要去金马坊玩飞雪,他想得到的只是开心,“圣诞……嗯……就那么回事,说不清。”

云南师范大学心理咨询师培训中心、国家级心理咨询师刘燕群认为,刚刚工作的年轻人,他们在工作、生活、人际交往等方面依然受到限制,一直徘徊在低价值感中。他们对圣诞节本身或许并不了解,但作为一个机会,让人们聚在一起狂欢,达到宣泄压抑情绪、缓解自身压力、寻找自我价值的目的。

谈及狂欢本身,刘燕群也有所担心,“极端的情绪发泄和心理变化,反而在日后会出现情绪低落等。”对于年轻人的减压,刘燕群认为,应对年轻人有更多接纳和理解,让他们有安全感、有融入感,从而树立主人翁意识。

“参与平安夜公众聚会的人很多,但是为什么闹,这是一个长时间形成的思维惯性。”在昆明心路明心理咨询机构国家级心理咨询师刘海涛眼中,如今的“狂欢”早与圣诞节本身没有关系,而是人们长期活动形成的惯性,甚至已经成为某种习惯,但要反转这样的惯性,需要一定的时间。