四川:基本药物制度“阳光”照到每个村

抓扩面提标基层医疗机构不断完善

目前,四川绵竹市孝德镇卫生院已具备了规范化的门诊大厅、挂号室、药房、收费处,二楼和三楼是住院部,有护理站、水房和带卫生间的两人病房,卫生院后面是花园。而在3年前,这里还是一个房屋陈旧、功能不全的卫生院。

这得益于四川省为解决群众“看病难、看病远”问题,加快建设和发展基层医疗机构的有力举措。

截至2011年底,四川省内不包括村卫生室的529家基层医疗卫生机构建设项目已顺利完工,121个县拥有了二甲以上的县级医院,43%的乡镇拥有达标卫生院,村村有卫生室、社区卫生服务达标率达100%。按照相关要求,确保每个乡镇卫生院编制不少于8人,高于国家标准。对社区卫生服务中心按每万名居民配备2名~3名全科医师、1名公共卫生医师,满足了群众在基层医疗卫生机构就诊的需求。

在加快建设和发展基层医疗体系的同时,四川省大力实施公共卫生服务均等化,群众健康有了保障。让广大群众能够“防病于未然”,是公共卫生服务均等化改革的精髓。3年来,四川省基本公共卫生经费投入逐步增加,10类基本和7项重大公共卫生服务人均经费标准提高到25元。到2011年底,基本公共卫生服务项目在全省各地得到全面推广,受益面达1亿人次以上,城乡居民电子健康档案建档率达71%和73%。在重大公共卫生项目中,乙肝疫苗补种、氟中毒地区改炉改灶工作,四川省仅用两年就全面完成3年任务。四川省还累计完成贫困白内障患者复明手术3万例,农村卫生厕所普及率提高到62%,位居西部第一。

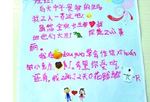

随着四川省加大医疗保障制度建设,增加了先心病、白血病患儿的报销比例。7岁的蒋浩家住中江县太安镇保安村,2009年6月,他被确诊为急性早幼粒细胞白血病。自发病起,蒋浩共住院治疗17次,花费10万余元,沉重的医疗费用几乎让这个家庭放弃了对孩子的治疗。白血病患儿的报销比例提高后,蒋浩一家得到新农合补偿71372.2元,不再因病致贫看不起病。目前小蒋浩正在康复中。

全民基本医保制度是最基本的医疗卫生制度,是整个医改的基础和核心。3年来,四川省各级政府调整财政支出结构,加大医保投入,着力扩面提标,让更多群众看得起病,基本告别了因病致贫、因病返贫的历史。2008年,四川城镇基本医疗保险参保1481.44万人,新农合参合6141.26万人。2011年分别上升为2206.73万人和6263.07万人,城镇职工和城镇居民医保合并参保率达96.53%,新农合参保率达97.88%,覆盖全民的基本医疗保障制度初步建立。同时,全省城镇居民医保和新农合财政补助标准也由2009年的80元提高到2011年的200元。通过扩大门诊统筹实施范围、提高住院医疗费用报销比例、提高医保基金支付封顶线和特殊重大疾病医疗保障等措施,财政投入切实转化为群众的实际利益。

增自选动作3年医改目标提前抵达

日前来自四川省医改办的信息显示,四川已全面完成医药卫生体制改革3年目标任务。

2011年是实施新医改的攻坚之年。当年2月22日,在四川省深化医药卫生体制改革工作推进会上,四川省医改办与各市(州)签订医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作任务责任书。

3年来,四川省上下齐心,扭住3年医改重点目标任务不放松。目前,全省全民医保初步建立,基本药物制度稳步推进,基层医疗机构综合改革取得成效,基层医疗卫生服务体系明显加强,公共卫生服务项目深入开展,公立医院改革“四分开”取得突破,新农合改革创新典型涌现,可谓“群众享实惠、医卫得发展、政府赢民心”。

数据显示,2009年至2011年,国家共提出43项医改任务、160项具体工作指标,而四川省在“规定动作”基础上又增加“自选动作”,另增30项工作指标,已全部完成。

四川由于“自我加压”, 提前完成了医改3年目标任务。根据卫生部最新监测分析,四川医改综合排名位居西部第1位。

点评:基本药物制度,上连医药产业,下接医疗服务体系,具有药物供应和医疗保障的功能。实施基本药物制度,可以有效撬动医疗机构运行机制改革,解决医院在“以药养医”体制下形成的“药价虚高”和“过度医疗”等问题。其道理在于,只要留下一个药物加成的口子,医院就有各种办法推高药物成本。实施基本药物制度,不仅是要通过零差率减轻患者经济负担,而且是要在更高层面推进适宜用药、转变医疗服务模式、提高和规范医疗质量。

四川的做法表明,实现基本药物制度在基层医院广覆盖,有利于新农合报销目录和基本药物目录的对接,有利于巩固基层医改的成果。

来源:新华时政 编辑:张少虎