货币政策:稳健与微调并不矛盾

本报美编 鲁达 制表

所谓稳健货币政策,就是相机抉择。从央行的“家底”看,高达16万亿元的存款准备金,外加超额存款准备金和央行票据,相机抉择的底气十足。从流动性看,一方面信贷投放额很大,另一方面中小企业又几乎拿不到银行贷款,货币总量多与货币短缺并存,流动性泛滥和流动性短缺并存,相机抉择乃形势使然。

2011年10月份以来,温家宝总理多次提及“预调微调”,外界对2012年货币政策“稳”中带“松”的猜测日渐增多。预调微调一定是货币层面的放松吗?

①把脉CPI

农产品价格大涨小落 粮食价格易涨难降

通货膨胀警报未除

2011年农民的收入涨幅已经是第二个年头超过城市,实际增长幅度达11.4%,远超城镇居民。而随着低收入者的收入改善,更多商品将成为刚需品

“今年物价涨幅有望明显低于去年。”国家发改委价格司副司长周望军2月28日公开表示,随着节日性、临时性因素的消失,蔬菜价格已出现大幅回落。随着天气转暖,上市量增加,蔬菜价格将进一步下降,预计今年价格总水平运行态势将明显好于去年。同时,翘尾影响也会迅速减弱,后期价格总水平涨幅将稳步回落。

2012年1月份CPI达4.5%,可以用节日因素加以消化,2月份蔬菜价格的虚高,可以用几十年不遇的寒冬解释,可是玉米和稻米等与冬日无缘的农作物近两个月以来的强势反弹,提醒着市场:物价上涨的逻辑并不是单线条。

数据显示,去年增幅达4.5%的粮食大丰收,只改变了三大主粮(小麦、稻米、玉米)两个月的下行走势。自去年12月,一轮反弹令玉米和稻米的价格涨了10%以上。截至3月1日,玉米现货大连港口平仓报价维持2400元/吨-2420元/吨,而玉米期货市场已经上涨近3个月,且涨势凌厉,截至3月1日,已站上2410元/吨的高位,恢复到入冬前的高价位。

玉米和稻米价格恢复之快、之彻底,折射出粮食物价易涨难降的深层次逻辑。中国粮食供求历来“紧平衡”,而“紧平衡”的“紧”处来自供给。全球粮食供求也是“紧平衡”。两个“紧”导致中国任何一次粮食丰收,都难以构成供求关系的实质性改善。

而2012年1月份,农业部发布的全国“菜篮子”产品批发价格指数为200.4,首度突破200点大关,意味着这一基期设定在2000年的指数历经11年价格翻番。这也意味着,农产品价格大涨小落的大趋势难改。

直接利好是,力推CPI上涨的“主力军”猪肉价格也正“松动”。据了解,自去年10月份以来中国生猪生产就逐渐走上了快车道,春节消费大潮过后如今进入了淡季,猪肉价格近月来持续下降。新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测数据显示,1月26日以来,截至2月26日,猪后臀尖肉、猪五花肉全国日均价格降幅均已近7%。

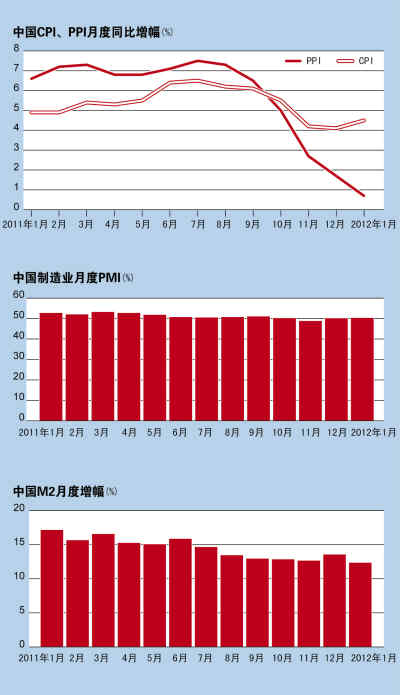

在此背景下,大多市场机构预计2月份CPI有望回落至4%以下,蹦进“3”时代。兴业银行首席经济学家鲁政委发文预测,2月份两大物价指数将双双快速下降,CPI从上月4.5%大幅下降1.1个百分点到3.4%;生产者物价指数(PPI)更是会从上月的0.7%跌至零。

事实上,2012年1月,CPI超预期的同时PPI也创下了26个月新低。原材料价格处于低位,消费者终端价格却高企,合理的解释是需求拉动。农产品价格的高涨提高了农民收入,增强了他们的消费能力。按国家统计局的数据,2011年农民的收入涨幅已经是第二年超过城市,实际增长幅度达11.4%,远超城镇居民。而随着低收入者的收入改善,更多商品将成为刚性必需品。这便是物价警报长鸣的逻辑。

交通银行首席经济学家连平有些担忧地指出,年内物价运行面临的最大不确定性因素是伊朗局势动荡导致的国际原油价格的波动,近期国际原油价格已经创下近十个月以来的新高,未来如果持续上涨,可能给国内带来较大的输入性通胀压力,政府决策时对此应予以高度关注。

②望诊GDP

外部需求仍在恶化 PMI徘徊荣枯线

经济增长隐显下行

新订单指数仍继续走低,内需增长尚未出现实质性反弹。外部需求仍在恶化进一步加剧了经济增长下行的风险

2011年银根紧缩,中国实体经济“成长的烦恼”越发多。用工荒、融资难、成本涨、税费高,四面夹击中小企业,企业主跑路,企业倒闭,民间高利贷趁机兴风作浪,危机四起,引发全社会强烈关注。

经济困局可从经济数据中窥得一斑。由于并非扩张的货币政策,2011年11月份M2同比增速下降到12.7%,M1同比增速下降到7.8%,分别创下自1998年来的单月最低与第三低,企业盈利能力和资金状况持续紧张。中小企干渴难解,倒闭连连,部分国家重点项目难以为继,被迫延期甚至停工,过紧的局面导致经济活力不断减弱,经济增速持续下滑。

实体经济“晴雨表”——中国制造业采购经理指数(PMI)虽有回升,但仍在荣枯线附近徘徊。3月1日公布的PMI值为51.0%,较上月小幅提升0.5个百分点,是连续第三个月回升。具体数据显示,生产虽然提速,需求回升却仍显缓慢,扩张动力依旧不强。汇丰公布的PMI值则为49.6,较上月终值高出0.8个百分点。

汇丰中国首席经济学家屈宏斌在报告中指出,拉动PMI小幅反弹的是春节后生产活动加快、就业市场回升两个因素,但这并不改整体经济增速放缓的态势。新订单指数仍继续走低,内需增长尚未出现实质性反弹。外部需求仍在恶化进一步加剧了经济增长下行的风险,“在通胀压力有所缓解的背景下,央行应继续加大政策宽松的力度”。

外部环境也是“阴云密布”。国际金融危机还未远去,欧美债务危机又再次爆发,进一步恶化了中国经济社会发展的外部环境。中国海关总署数据显示,去年12月出口1747.2亿美元,增长13.4%;进口1582亿美元,增长仅11.8%,双双创下逾两年来的低点。而今年1月中国出口同比更是下降了0.5个百分点,这是自2009年12月份以来出口首度出现负增长。

“从国外环境来看,作为主要出口对象的欧洲的债务危机今年仍在发酵,中国出口形势严峻,很难保证今年全年出口保持正增长的态势。出口增长前景的暗淡会是2012年中国经济下行的一大压力。”清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明教授对《国际金融报》记者指出。

拉动经济增长的“三驾马车”之一的出口已“受惊”,同时,消费与投资状况也不容乐观。在扩大内需的调控中,由于社会保障体系、收入结构的不完善等因素,居民消费一直无法充分发挥其对经济的驱动力。

至于作为经济增长第一驱动力的投资,三大块业务均受挫:基础建设投资受制地方政府债务等影响;企业投资受制国内外需求下降的影响;房地产投资受制限购等政策调控影响。因此,业界不少人士判断2012年的经济增长或继续下滑,保增长应超越控通胀成为当前政府的首要目标,需要适度放松货币政策。

③货币良方

针对行业“定向宽松” 利率调控手段难用

货币总量大致平衡

对“三农”经济、县域经济、中小企这几块信贷支持与引导“会多点”;对已经开建的大型重点项目上要“保”,以保证项目建设的连续性;对高污染高能耗的企业则加以控制

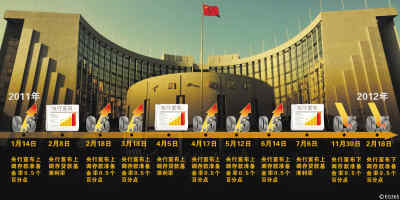

面对居高不下的通货膨胀,2011年央行“狮子搏兔”,连续6次上调存款准备金率,银根持续紧缩,最终压制住通胀“狡兔”。与此同时,欧债危机尾大不掉,拖累全球市场,中国出口企业尤其受伤。持续紧缩政策造成经济增长乏力,下行之势日益凸显。

央行的报告依然在警示通胀,但中小企却不堪资金之渴。银根一旦放开,房地产调控大局又有走形之势。何去何从?有人建议,今年的货币政策应该“走着瞧”,对一国之宏观政策而言,这一建议虽然不靠谱,但也反映了当下的一种无奈。政府一边谨守稳健货币政策,一边也强调适时微调,一静一动,暗藏智慧,但也平添了今年的货币政策“迷雾”。

定性:不偏紧也不偏松

2011年12月15日结束的中央经济工作会议明确指出,2012年将继续实行稳健的货币政策。一名权威专家告诉《国际金融报》记者,从经济工作会议来看,决策部门会有规划打算,稳健之下其实“内涵丰富”,“2012年的货币政策既不会偏紧也不会偏松,而是适中。即使调整也会根据国内外形势发展进行动态调整”。

该专家指出,对“三农”经济、县域经济、中小企这几块信贷支持与引导“会多点”;对已经开建的大型重点项目上要“保”,以保证项目建设的连续性;对高污染高能耗的企业则加以控制。至于存款准备金率的调整,则与近十年央行货币投放渠道有关,这主要是指外汇占款与代客结售汇。央行数据显示,去年12月银行代客结售汇虽然出现了153亿美元的逆差,但在今年1月份再度恢复到194亿美元顺差,而1月份新增外汇占款也扭转跌势达到1409.22亿元,是自去年10月、11月、12月出现三连跌以来的首次反弹,这些都减轻了央行的对冲压力。“存款准备金率在今年还是会配合货币政策调整的,但加息的可能性不大。”该专家预计。

操作:针对行业定向宽松

由于通胀预期减小,多位专家在接受《国际金融报》记者采访时表示,2012年货币政策总基调虽然是以“稳健”为主,但存在着不小的微调空间。

上海师范大学金融工程研究中心主任孙茂辉认为,没有必要采取宽松的货币政策,不然会造成宏观过热,引发新一轮严重通胀降临,从而进一步延缓经济结构调整。今年货币政策会保持货币总量上的稳健,微调主要体现在结构性调整上,针对扶持的行业“定向宽松”。年内会再有3到4次的调整存款准备金率的行为,降到15%左右,而基本利率则会有所提高。

“事实上,中国目前虽然存在信贷紧张的现象,但是国际社会流动性整体过剩(美欧日等主要西方经济体,为应付衰退,都在进行各种方式的宽松,导致国际资本市场流动性过剩),一部分会进入中国,使货币总量大致平衡。但值得注意的是,由于中国可能会提高利率,进一步加大与国外的利率差,热钱会涌入套利。因此,中国在未来需要监管好热钱问题。”孙茂辉在接受《国际金融报》记者采访时指出。

而在清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明看来,目前货币政策调整的难点在于央行对下一步如何走仍举棋不定。他对《国际金融报》记者分析称,透过央行去年第四季度工作报告看,央行有坚持货币政策常态化运行的目标——这一目标要求控制货币量,使其不至于相对GDP的比例过高,“按经验看,这一比值过高时为1.8,低时为1.1左右,央行现在要控制到一个相对固定的水平”;另一方面,央行还是很看重通胀的控制。再者,它认为中国经济内生动力比较强,可能并不太赞同中国经济下滑的说法。由此,央行主要还是会采取紧缩的态度,除非出现非常大的经济下滑,才会下调存准率。

手段:数量工具运用为主

对于货币量调控的方式,“微调方面动用数量工具的可能性比较大,而利率调控手段则很难操作。”联讯证券首席策略分析师曹卫东在接受《国际金融报》记者采访时强调,通胀压力依旧,不会下调利率;企业贷款利息不低,若上调利率也不利于经济发展。微调还要看国内后续几个月的经济数据及欧债危机会不会有预期之外的恶化,总之,要对“症”宽松,有的放矢。

央行偏好使用数量型工具甚于价格型工具,一直遭市场人士诟病。不少学者呼吁要加快利率市场化改革。对此,该人士表示,贷款利率上正在努力,存款利率实际上已经有了变化,“现在存款负利率,有政府希望居民尽量去消费的目的,加上各地收费标准不统一,如国外都收取小额存款管理费,划定线还比较高,而我国则比较低。从全面来看,至少‘负’的程度不太严重。况且现在银行发行的理财产品年化收益基本要比存款储蓄要高,购买理财产品实际上就是市场化存款,存款变相地利率市场化”。

来源:国际金融报 编辑:于姝楠