中国日报网环球在线消息:不知觉间,八十年代已成历史,已然成为一个供人怀念的时代符号。中国的政治经济转型从那一时刻拉开序幕,那同样也是国人个性解放的开端。

在那样的背景下,热情、张扬、自由成为了时代的关键词,蛤蟆镜、喇叭裤、流行歌曲成为了个人表达自我的形式,但是这些并不意味着,这一时期的“个性自由”就等同于个人主义,事实上,这个时期的思想启蒙,并非是要让个人冲出集体的樊笼,获得一己之自由,而是认为,个人的心灵解放是与整个国家的改革步伐紧紧的联系在一起,个性的解放在整个国家变革的背景下才显示出它最为核心的价值。

八十年代兴起的长江漂流,成为那样一个时代最为典型的行为符号,本身当然是时代的产物,长江与黄河在八十年代被描绘成中华民族的象征符号,中国在现代化进程中的落伍被直接归结为河流文化的种种缺陷,这也使得“长江”与“黄河”成为某种神秘的文化符号,甚至隐喻了中华民族的未来。

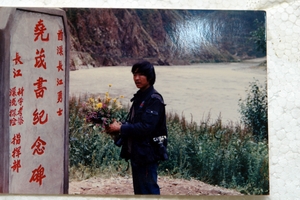

在这样的时代背景下,就在1985年,有消息称,美国著名激流探险家、年近花甲的肯·沃伦将于当年8月率领一个10人探险队来华漂流长江,当是还是西南交大电教室摄影员的尧茂书得知此事后,说了这样一句话:“征服中国第一大河的第一人,应该是炎黄子孙。”这句宣言式的表白背后,其实反映了一种对国家前途的焦虑感,因为漂流长江不仅仅是一个探险活动,它甚至暗示了西方对于华夏“河流文明”的侵犯与僭越。

尧茂书最终在漂流了1270公里之后,在金沙江段触礁身亡,让人感到惊讶的是,他的遇难,不仅没有冷却长江漂流活动,反而激发了长漂的热潮,随后在1986年,长江科学考察漂流探险队也开始了漂流,但是代价却同样惨重,队员孔敏、王建军、王振、杨前明和记者万明在这次漂流中遇难。今天看来,这简直是一次生命的赌注,但是只有那个时代的人才会理解,长漂召唤的是一种理想主义的热情,这种冲动不仅仅是关于个人追求生命的意义,而且还是因为个人在长江漂流中,与那个时代的精神有了结合的可能。他们不畏惧遇难,是因为他们感觉是为了一项伟大的事业而漂流,在那样一个蹊跷的时代环境中,国家、民族被召唤出一种带有超越意义的精神符号,总而使得个性的自由解放也与国家的进步紧密的联系在一起,“小我”的意义在“大我”的背景下才激发出更为猛烈的力量。

当在2006年长江漂流20周年之时,众多关于长漂的报道却开始反思八十年代漂流的激进态度,甚至认为那里面还蕴藏着偏激的民族主义情绪,而且那种对生命不负责任的观念,也越来越不为今天的人所接受。表面看来,八十年代的长漂实践,不仅到今天已经意义乏陈,而且还将它和今天的狭隘民族主义建立起历史的联系,成为一个近乎负面的历史符号,实在让人感觉诧异。

感觉不解是因为这些批评的声音错置了时代的情境,那一代漂流人的理想主义实际上难以在今天这个环境下简而化之的进行理解,因为他们所理解的中华民族与国家,在改革20余年的时间中,内涵已经有微妙的改变,我们无法用今天的历史条件要求他们用同样的态度面对“民族”与“国家”,这也使得他们的理想主义理解起来难免要更费周折。

同样一个长江漂流,跨越20年之后,如今逐渐演变成一种专业性的户外探险运动,越来越强调设备的专业性与探险过程的安全性,长江漂流的含义也越来越逼仄,因为它无法与一个更高的价值勾联起来,也使得漂流只是一项个人的事业选择而已。这一个转变也使得20年后再看当年的长江漂流,难免会对其唏嘘短叹,会因为其不惜生命而感觉惋惜,甚者竟会将之与今天的狭隘民族主义建立起历史的隐秘线索,从而抹杀当年那一代长漂人的精神价值,最终将自己置于后知后绝的制高点上品评前人。从某个意义上来看,这20余年的变化,造成的是一个精神世界不断往后退缩的局面,我们不仅越来越相信,个人主义的意义就是在于个人利益优先,生命的主要价值就在于苟全性命,而且还会开始嘲讽前人在长江漂流中的“堂吉珂德式”的理想主义,或者因为今天历史情境的转移,中华民族这样的宏大历史符号已经被批评成狭隘民族主义,从而也一律否定了当年长漂人为了他们心目中的“民族命运”而漂流的历史意义,这不仅并不公允,也显现出今天人们眼光上的某些盲点。

不过有趣的是,就在最近,一名湖北普通工人依靠一只橡皮轮胎,一个脸盆,两支竹片制成的桨,从重庆漂流到上海。漂流途中,自然艰辛重重,公众也将这一行为视为哗众取宠之举。值得注意的是,在这名男子的漂流装备上,写有“迎奥运长江第一漂,弥补奥运个人第一漂”的字样,这样一种话语,暗示了这位漂流人的一些心理动机。“奥运”符号激发起来的同样是“民族/国家”的想象,尽管他从事的是非常典型的个人漂流,但是他却颇为相似的与八十年代的漂流人一样,将这样一种漂流与更高的“民族/国家”符号联系起来,获得更丰富的行动意义。

这种意义赋予的方式,与尧茂书显然十分相似,而与今天长江漂流的专业人士存在着相当的差异。漂流专业人员会认为,这是一项专业探险的活动,意义更多在于个人摸索自我的运动极限,而并没有和更为宏大的目标有多少关系,而那位湖北的普通工人,却继续沿袭着八十年代的行为逻辑,将个人的探险与“民族/国家”话语联系起来,在今天的语境下显现出时代错置的荒谬感。

八十年代长江漂流人的理想主义,是将个人与民族存亡的历史目标联系在一起,因此生命并不足惜,因为有更宏大的历史价值在后面支撑。而今天这个时代,长江漂流已经演变成一项意义单薄的体育探险,这并不是要否定这种观念,而是要指出,历史的情境已经改变,我们对八十年代的激情甚至狂热,就算难以认同,也应给予同情性的理解,因为他们恰好在那样一种历史氛围下生活,也碰巧看到了这个国家转型期的某些希望,难免会投身进去,为了一个宏大的目标而奋斗。这20余年的时势转移,造就了另外一种“国家/民族”话语,也使得八十年代的理想主义在今天难免有同为刍狗之意。如果说,今天这个社会尚存在一种理想主义的话,那也是高度个人化的,与某种宏大话语相区分开的一种精神,但是我一直在怀疑,今天这种理想主义的精神资源总有匮乏的嫌弃,我并不是要求今天将长江漂流再次纳入到“为了华夏文明”这样的宏大话语体系中,而是认为八十年代长漂人的理想主义,就算他们寄托的对象在今天发生了种种扭曲变形,但是其意义也不容否定,反而可以拿来救济今天所谓“理想主义”的某些阙失之处。(成庆 东征)