玉龙雪山现阿舍利手斧 旧石器时代的“高科技”

最好的玉龙雪山手斧

玉龙雪山发现阿舍利手斧

胡绍锦没想到,上个世纪90年代春游去玉龙雪山带回来的几件旧石器,竟然会是旧石器时代的“高科技”阿舍利手斧,而当时他并未意识到。

1993年3月18日,昆明市文物管理委员会办公室组织职工到丽江玉龙雪山春游。当大伙攀登到海拔3240米高,被当地纳西族誉为“圣洁之地‘黛城’”的云杉坪时,在厚达1~5米的冰礗泥砾层中,胡绍锦和昆明市博物馆考古部的梁银、程明,连续找到10多件特征明显、形体粗犷的旧石器。

当时,经初步研究,判断它们都属于旧石器时代早、中期古人类的文化遗物。对此,晚报曾在1993年5月8日专门作过报道,但是当年的报道并未提及这就是“高科技”的阿舍利手斧。

时隔20多年后,返聘回昆明市博物馆继续工作的胡绍锦,意识到其中一件石制品非同寻常,酷似“阿舍利手斧”。

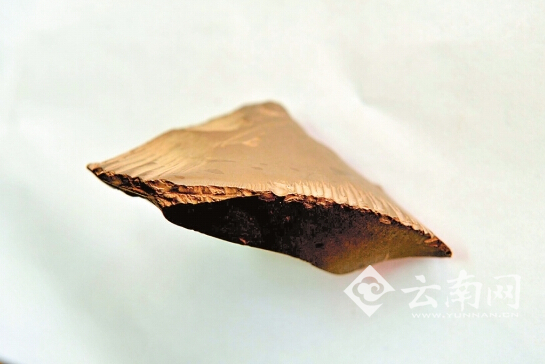

经他多番对比、研究,认为这件石器是一件用辉绿岩砾石加工的厚大锤击石片。由劈面看呈折扇形;而背面呈泪滴形。以此作为胚料,看来是采取了错向打击方法,先从石片的相对两侧向背面重击打出一个扁薄的尖。

如此,由两侧宽大的石片疤块形成的斜面,在相当于中轴线处相交成了一条稍弯曲的隆脊。然后,再由一侧向劈面作了一些修理性打击。而对另一侧,本来已经相当锋利,可能依据“简约原则”,大可不必再行处理。大概根部原来过于厚大,不便手握。看来还沿纵向大力打去一片,形成了马鞍状深疤。

胡绍锦由此认为,这是一件完美无瑕、精彩绝伦的文化遗物。在预制之前,它具有精明的三维设计,制作者以其娴熟的技术,干净利落且准确无误地从两面打制;一端较尖较薄,另一端略宽厚,且呈泪滴形状。而且左右两边和正反两面基本对称,这大体符合旧石器时代早期阿舍利手斧的加工标准、程序和特点。

他还认为,玉龙雪山这块手斧,无论从石材的质地、色泽和加工的平整度与光洁度等方面,都充分体现出东方原始古人类早就具有高超卓越的智慧和技能。

嵩明黄龙山也发现此类手斧

在胡绍锦的工作室里,可不止有来自玉龙雪山的阿舍利手斧,还有来自昆明嵩明县黄龙山的手斧。

那是1984年9月下旬,胡绍锦在黄龙山麓进行考古调查,无意间在一个石灰岩裂隙中捡到一块有人工打击痕迹的石片。依据这条线索,他开始在其周围到处寻找起来。在东边距离约百米处,他终于在一堵已经废弃的夯土墙面及半边的砾石粘土层中,用手抠出了42件石制品。这批石器的原料以黄、紫红色燧石结核为主,兼用石英岩、玄武岩,甚至灰岩块。其中,至少有两件旧石器出自地层。石器器身较大而粗犷,表明这里的石器文化年代可能早到更新世早、中期。其中,包括一件完好的手斧形石器。

黄龙山的这件手斧为黄色燧石质,长107毫米、宽73毫米、厚38毫米,重量230克重。系将一修理台面打下的厚大石片,由其两侧向背面连续打击修制成利刃,使得背面产生一隆脊。然后,又向劈面作了简单修理。尖部刃角42°,两侧刃角分别为60°及63°。基本符合阿舍利手斧的加工标准和特点。

据了解,位于嵩明县城北侧的黄龙山系一圆台形孤山,高出当地水面约30多米。基岩由石炭一二迭系灰岩构成,洞穴、裂隙较少,岩溶不甚发育。在该山相当于二、三级阶地高度上,不连续地分布有厚度不等,约1-5米的玄武岩砾石层。砾石磨圆较差,表明来源不远,很可能与黄龙山背后梁王山脉及附近普沙河有关。

记者注意到,黄龙山的阿舍利手斧,虽然不如玉龙雪山手斧精致,但它和网上的非洲阿舍利手斧的图像都极为相似。