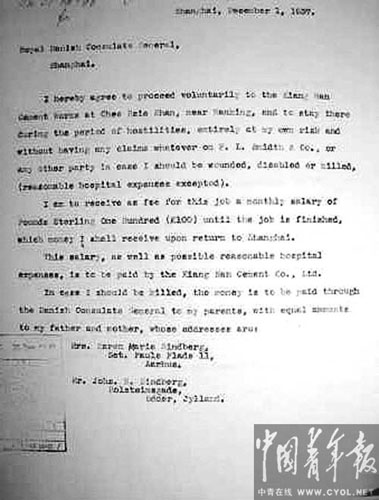

⑧1937年12月1日辛德贝格来南京前于上海留下的“生死状”。 本报记者 戴袁支摄

⑨这幅1939年春中国人赠送南京安全区国际委员会总稽查施佩林的工笔重彩虎画,表达了中国人对施救者的感激和称赞;施佩林又赠给京特,见证了两位施救者之间的深厚友谊。它现悬挂于京特家的门厅内。 本报记者 戴袁支摄

比藤诠释辛德贝格的作为

在丹麦,记者收集到的史料还包括:1938年2月7日,F.L.史密斯上海公司女秘书史丹伦致辛德贝格的信;1938年5月21日、6月9日,就日商调查中方工厂底细,F.L.史密斯公司人员分别从香港、东京致江南水泥厂,标明“保密件”或嘱“不要让别人知道”等字样的函;1938年6月初,辛德贝格在日内瓦披露了南京大屠杀真相后准备移民美国,他于7月4日离开奥胡斯时的答记者问,等等。

83岁的比藤老太太抱病接待了我们。她说,他们兄妹出生在一个奶酪商的家庭,家境较好,比其他人幸运,但能了解别人的苦,都喜欢帮助别人,哥哥对妹妹、外婆都挺好。兄妹成长过程中,受到了丹麦思想家尼古莱·格朗德维格(Nicolaj Grundtvig)等的影响。比藤的介绍,为研究者解释辛德贝格的救援行为打开了一扇门。

格朗德维格是丹麦历史上伟大的思想家。他认为,每个人都具有双重身份,既是民族国家的一员,又是人类的一员。在这双重身份中,人类一员的身份是首要和基本的。无论你是什么宗教信仰,无论你是什么肤色,首先你是一个人,理应得到一个人所区别于动物的尊重。有这种双重认同的人热爱和忠实于自己的祖国,但在这种爱和忠诚之上还多了一份对人类的忠诚和对人类命运的关怀。

来源:中国青年报 编辑:马原